Linguistique : CM n°8&9

Typologie des situations de langage et des évolutions

« Les langues n’existent pas sans les gens qui les parlent »

Les langues en contact / Plurilinguisme :

Il existe dans le monde entre 4000 et 5000 langues pour environ 150 pays, soit une trentaine de langues par pays. Mais en fait, il y a des pays où on a 3-4 langues et d’autres où on peut trouver une centaine de langues.

Emprunts et interférences :

D’un point de vue général, toutes les langues empruntent à d’autres langues.

L’interférence est un remaniement de structure qui résulte de l’introduction d’éléments étrangers dans les domaines le plus fortement structurés de la langue : au niveau phonétique, syntaxique ou lexical.

L’interférence est un phénomène individuel alors que l’emprunt sera un phénomène collectif. (L’interférence généralisée devient donc emprunt).

Sabins, pidgins et créoles :

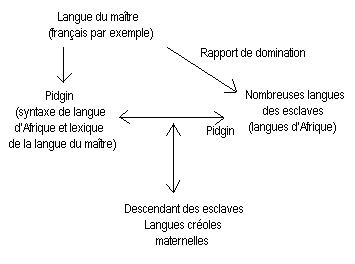

Au départ, des locuteurs entrent en contact avec une communauté dont ils ignorent la langue. Ils peuvent utiliser une langue véhiculaire (langue connue des deux locuteurs comme l’anglais ou l’espagnol par exemple) ou un sabir (mélange entre les deux langues des deux locuteurs : langue intermédiaire). Quand ce sabir s’étend à une communauté plus large, on a alors un pidgin. On mélange syntaxe d’une langue et lexique d’une autre langue.

Les créoles

Exemple :

- Langues d’Afrique : vernaculaire (maternelles).

- Le français (régional) : domination, ordres.

- Pidgin : première langue véhiculaire.

- Créole : langue vernaculaire des descendants d’esclaves.

La langue du maître pourrait être l’anglais, l’espagnol ou le portugais, selon les possessions territoriales.

Les quatre fonctions de langue : classification d’après H. Gobard cité par G. Deleuze :

- Vernaculaire : maternelle ou territoriale => origine rurale.

- Véhiculaire : échange, commerce, circulation => pratique urbaine (marchés).

- Référentiaires : nationale et culturelle => reconstruction du passé.

- Mythiques : renvoie à une terre spirituelle, religieuse ou magique.

Évolution historique de ces fonctions :

Exemple : Pour un breton (de Rennes) :

Le français (maternelle) et vernaculaire, l’anglais (véhiculaire), le breton (référentiaire et mythique).

Exemple : Pour certains « jeunes des cités » :

Le berbère (vernaculaire = maternelle), le français (vernaculaire), l’arabe dialectal (référentiaire), l’arabe coranique (mythique).

Exemple : Pour les Juifs de Prague (années 20)

Le yiddish (vernaculaire = maternelle), le tchèque (vernaculaire), l’allemand (véhiculaire = lycée), l’hébreu ancien (mythique).

Langues véhiculaires :

Langues sur le marche central de Dakar : 6% de français, 6% de wolof / français, 18% de peul et 70% de wolof.

Diglossie :

La diglossie est un phénomène social. On a pu le nommer bilinguisme social. Quand on parle de bilinguisme, c’est un phénomène individuel. La diglossie c’est quand il y a, au sein d’une même communauté, une variété basse et une variété haute de langue (ex : arabe classique et arabe dialectal // allemand et suisse-allemand pour la Suisse). D’où la différence entre langue et dialecte. La variété haute correspond à des usages religieux, discours, administration, université et procure un certain prestige alors que la variété basse correspond à des usages familiaux, populaire (ruraux).

Langues et rapports de domination :

Attitudes et préjugés :

On peut opposer, en linguistique, deux attitudes : prescriptive et descriptive (l’attitude du linguiste est descriptive). Il n’existe pas de rapport neutre les locuteurs et les langues qu’ils parlent. L’attitude du locuteur vis à vis des langues des autres est qu’il peut les considérer comme des patois, inadaptés à la pensée (ex : la langue de la philosophie est l’allemand et la français : attitude sectaire).

Hypercorrection :

Volonté de changer de niveau de parole pour s’adapter aux locuteurs.

Normes et usage :

(Cf. CM n°10).

Aspects de la variation linguistique :

Variables sociales / variables linguistiques :

Variable : ensemble constitué par les différentes façons de réaliser la même chose. Certaines variables peuvent constituer un indice (milieu social ou géographique).

Registre de langue

Variables sociales : âge, sexe, géographie, milieux sociaux.

Oral / Écrit :

(Cf. fin).

Les argots :

Petit cours de verlan :

Mot à deux syllabes : « tombé » [tõ be] => [be tõ]

Mots monosyllabiques (à l’oral) : « mère » [mЄr] => [mЄ rФ] épenthèse (on rajoute un « eu ») => verbalisation : [rФ me] => [rœm]

apocopte (on coupe la dernière syllabe)

Mots à une syllabe « ouvert » (terminé par une voyelle) : « moi » [m w a] => [w a m] ; « toi » [t w a] => [w a t] ; « lui » [l y i] ? Ça donnerait : [y i l], qui existe déjà.

Autre procédé de l’argot : enlever le complément d’objet pour donner un autre sens à un verbe (ex : « il assure, il craint »).

Politiques linguistiques :

Ensemble des choix conscients concernant les rapports entre les langues et la vie sociale.

Planification linguistique :

Mise en pratique d’une politique linguistique (ex : décréter qu’une langue sera la langue nationale officielle dans un pays).

Action sur la langue :

On peut privilégier une langue par rapport à d’autres, réprimer certaines langues. Mais les guerres, qui réunissent des gens de régions différentes, ont par exemple favorisé l’essor du français : langue commune. De même, avec le développement des moyens de transports et de communication avec, pour les marchés, uniformisation des poids et des mesures.

On peut aussi simplifier l’écriture d’une langue (en Turquie ou en Chine par exemple) ou tenter de figer son orthographe, sa grammaire (Richelieu avec l’académie française par exemple).

Oral / Écrit

Situations de communication différentes :

Oral : quasi-simultanéité entre élaboration, production et réception du message. Situation de plus forte connivence. Plus ou moins présence de l’objet du discours. Recours au non-verbal (gestes, voix etc.).

Écrit : communication différée. Pas de recours possible au non-verbal. Nécessité de décrire les éléments du contexte.

Il y a « continuum plutôt qu’opposition entre oral et écrit ».

Exemple : traces d’oral dans des écrits (« petit mots », fax, mail) et traces d’écrit dans l’oral (discours politique).

Traits spécifiques de l’oral :

- Morphologique : phonétique, élisions, pronoms personnels.

- Syntaxique : présentatifs, reprises anaphoriques (reprise d’un mot par un pronom), phrases inachevées.

- Traces de l’élaboration du discours dans le dialogue : hésitations, ruptures de construction, répétition, recours au non-verbal.

- Usage des déictique (ici, hier, demain), phatèmes (tu vois, allô, hein) et connecteur spécifiques (eben, alors).

Traits spécifiques de l’écrit :

- Norme orthographique

- Syntaxique : linéarité des phrases, pas de répétition (mais redondance).

- Explicitation du contexte : lieu, temps, personnes en présence, absence de déictiques.

- Expression verbale des attitudes et sentiments : pas de gestes possibles, ni de regards.

- Gestion plus monologique du texte : pas de co-construction dans le dialogue avec l’interlocuteur.