Psychologie expérimentale : CM n°7&8

La mémoire

Introduction :

Outre l’importance de la mémoire dans le quotidien, cette notion tient un rôle prépondérant dans les considérations actuelles.

Définitions :

- Ribot (dans les maladies de la mémoire, 1881) : la mémoire comprend trois choses qui sont la conservation de certaines états, leur reproduction et leur localisation dans le passé. Les deux premiers éléments sont essentiels alors que le troisième ne fait qu’achever la mémoire sans la constituer.

- Barbizet (1970) : « histoire des expériences personnelles de l’individu, telle qu’elles sont inscrites dans son cerveau ».

On distingue trois phases : l’encodage, la conservation / consolidation et la récupération (retrieval).

Rappel historique :

Hermann Ebbinghaus (1850-1909) a appris régulièrement des syllabes sans sens et a établi des courbes d’oubli au cours du temps. Il a développé la notion d’économie au réapprentissage : réapprendre quelque chose, qui a déjà été appris mais oublié, va prendre moins de temps (précurseurs des mesures implicites de mémoire).

Méthodes d’évaluation de la mémoire :

Il existe des mesures explicites et implicites :

- Mesures explicites : rappel (libre, sériel, indicé, associatif), méthode de reconnaissance (classique ou continue c'est-à-dire déterminer des doublons sur un énoncé oral continu). On a aussi des tâches de mémoire prospective (rappel d’évènements futurs).

- Mesures implicites : complètement de début ou fragment de mots (effet d’amorçage direct), décision lexicale (dire si oui ou non, une suite de lettre est un mot ; amorçage de répétition), épreuve d’indentification et de clarification perceptive (masquages, stimuli dégradés, présentation rapide), épreuves d’association libre ou catégorielle.

Mémoire explicite et implicite : Graf et Schacter (1985) :

La mémoire implicite implique la facilitation d’une tâche en l’absence de souvenirs conscients contrairement à la mémoire explicite qui est une expérience de souvenir. La question est de savoir si ces adjectifs se référent au type de contenu ou simplement aux types de mesures utilisées. Ce qui différencie les deux est l’intentionnalité dans la récupération.

La mémoire explicite :

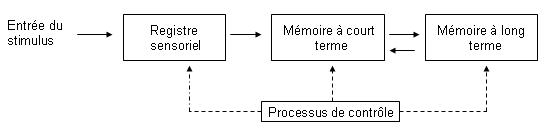

Un cadre théorique possible est le modèle d’Atkinson et Shiffrin :

Waugh et Norman ont aussi repris ce modèle avec mémoire primaire (MCT) et secondaire (MLT).

Le registre sensoriel : Sperling (1960) :

Avant lui, on projetait un tableau de lettres pendant 50ms et on demandait aux sujets de recompléter ce tableau à partir de cases vides. Sperling a eu l’idée de demander aux sujets de ne rappeler qu’une partie du tableau désignée par un son particulier après la présentation. On constate que les sujets sont capables de tout restituer contrairement aux expériences précédentes où il devait y avoir trop de données entrant en mémoire à court terme d’un coup. Sperling en déduit que le registre sensoriel est illimité et maintient l’information peut de temps. On parle de mémoire iconique pour la modalité visuelle (avec maintien d’environ 500ms maximum) et de mémoire échoïque pour la modalité sonore (maintien plus long, jusqu’à 5s). Le stimulus est enregistré, pour le registre sensoriel, dans sa modalité sensorielle particulière.

La mémoire à court terme (MCT ; STM ou STS en anglais) :

Caractéristiques :

- L’information est stockée selon plusieurs modalités sensorielles qui ne correspondent pas forcément à celle du stimulus.

- L’information ne reste pas dans la mémoire à court terme et son maintien, assez court, peut s’augmenter grâce à des autorépétitions. Ces autorépétitions ne sont possibles que si la trace mnésique est encore forte.

- La mémoire à court terme a une capacité limitée : chaque information nouvelle en chasse une autre lorsque sa capacité est pleine.

- Sternberg (1966) a montré comment chercher une information dans la mémoire à court terme, par un balayage mental qui semble exhaustif. Il constate une différence proportionnelle entre temps de recherche d’une information en mémoire à court terme et nombre d’items composant le stimulus retenu.

- Il est possible de regrouper certains éléments (« chunking »).

La capacité de la mémoire à court terme : l’empan mnésique (Jacobs, 1887) :

Cette capacité serait de 7 éléments plus ou moins 2. Elle peut être augmentée par le groupement d’éléments pour former de nouvelles unités : c’est le « chunking » (Miller, 1956).

Les effets de position sérielle de la mémoire à court et long terme :

Les premiers éléments d’une liste sont mieux retenus (effet de primauté) et les derniers, encore mieux (effet de récence) dans le cas d’un rappelle immédiat. Cependant l’effet de récence disparaît (voire même devient négatif) pour des rappels différés (les derniers éléments sont ceux qui ont le moins eu le temps de passer en mémoire à long terme).

On distingue l’interférence proactive (du premier élément vers les suivant) et rétroactive (les derniers éléments « gênent » les précédents) ce qui explique le fait que les éléments du milieu soient les moins bien retenus (car ils subissent les deux interférences).

La mémoire à long terme (MLT, LTM, LTS) :

Caractéristiques :

- Elle est permanente (reposoir d’informations).

- L’information est codée sous toutes ses modalités et en particulier sous forme sémantique.

- La mémoire à long terme est organisée de façon auto-adressable : les contenus contiennent eux-mêmes les informations nécessaire à leur localisation. Le passage en mémoire à long terme est le stockage de l’information mais aussi d’un plan de récupération d’une efficacité variable : une information disponible ne sera pas forcément accessible (Tulwing et Pearlstone, 1966 ; Brown et McNeill, 1966, « Tipe of the tongue phenomenon » ; Hart, 1965, le sentiment de savoir).

- Souvent on pense que la mémoire à long terme est organisée de façon catégorielle.

Mémoire épisodique et sémantique (Tulwing) :

La mémoire épisodique fait référence à l’expérience personnelle des sujets tandis que la mémoire sémantique concerne des informations générales sur le monde qui se détachent petit à petit de l’expérience personnelle.

Un cas particulier de mémoire épisodique sont les « flashbulb memories » (Brown et Kulik, 1977) : on constate que l’on se souvent d’un luxe de détails de circonstances ayant été présentes lors d’évènements marquants (mémoire flash).

La mémoire sémantique est définie par Smith (1978) de façon linguistique comme la connaissance du langage et des sens des mots. Kintsh (1980) donnera une définition plus large où le sens des mots est une partie importante mais la mémoire sémantique comprend toute la connaissance du monde en général. La mémoire sémantique a été abordée selon trois approches :

- Les modèles en réseau hiérarchique (Collins et Quillian, 1969) : la connaissance du monde est représentée sous forme d’arbre hiérarchique avec les traits communs (propriétés) de chaque niveau. Pour étudier cette structure, on mesure les temps de réaction de réponses à des énoncés mettant en jeu des éléments et leur appartenance à des niveaux ou à des propriétés. Plus l’énoncé éloigne l’élément du niveau ou de la propriété demandée, plus le temps de réaction est sera long. Cependant, on ne trouve pas toujours ces résultats car certaines propriétés sont plus fortes, plus évidentes. Aux vues de ces limites, les auteurs vont abandonner l’idée de hiérarchie en gardant l’idée d’un réseau avec propagation de l’activation (un mot activé va activer tous les mots ayant un lien sémantique avec lui). Dans cette conception, l’essentiel de la récupération se fait sur la recherche d’éléments stockés.

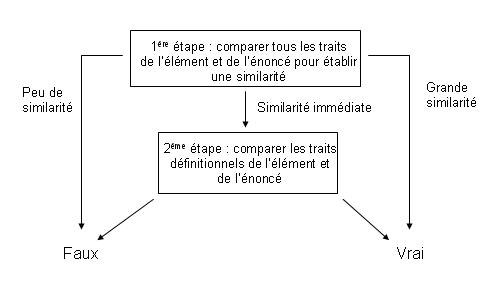

- Les modèles de comparaison de traits (Rips, Shoben, Smith, 1973) : ici, la récupération se fait par une activité de comparaison (activité de calcul). On distingue les traits définitionnels (qui définissent l’élément) et les trais caractéristiques.

- Typicalité et prototype (Rosh, 1973) : pour une catégorie, il y a des éléments plus typiques (plus représentatifs) que d’autres (la rose pour les fleurs par exemple). De plus, certaines catégories sont plus visibles (évidentes) que d’autres (animal est plus évident que mammifère par exemple). La catégorie la plus visible pour les sujets, dans un domaine, est appelée niveau de base.

La mémoire de travail (Baddeley et Hitch, 1974) :

Le maintien de l’information n’est pas long mais permet d’assurer un travail (lecture, raisonnement etc.). La mémoire de travail diffère de la mémoire à court terme par son évolution développementale mais aussi dans sa fonction : il y a à la fois codage et transformation de l’information (contrairement à la mémoire à court terme où il n’y a qu’un maintien de l’information). Les moyens de mesure sont donc différents : la tâche la plus simple est l’empan inversé (ou envers) qui consiste à rappeler des informations à l’envers. La tâche la plus utilisée est l’empan de lecture qui consiste à faire entendre des phrases au sujet qui doit répéter les derniers mots de chaque phrase dans l’ordre de présentation des phrases (on augmente le nombre de phrase au fur et à mesure).

Selon Baddeley et Hitch la mémoire de travail et une instance (centre exécutif) qui gère la boucle phonologique et le calepin visuo-spatial en s’appuyant toujours à la base de connaissances.

Procédés mnémotechniques :

- Phrases clefs : les éléments d’une phrase rappelle des éléments à apprendre.

- Mots clefs : s’aider d’un mot ou d’une image pour se souvenir ou apprendre des nouveaux mots.

- Mots / lieux crochets (peg word) : on accroche à une liste de mots / images faciles à retenir (lieux qui se suivent sur un itinéraire par exemple) une liste que l’on veut retenir.

Mémoire implicite :

Dans beaucoup d’atteintes graves de la mémoire, un seul type de mémoire est atteint. Mais on constate aussi des différences pour des sujets « normaux » : il n’y a pas d’effet du niveau de traitement, ni de l’effet de production en mémoire implicite (contrairement à la mémoire explicite).