Psychologie expérimentale : CM n°5&6

L’apprentissage

Introduction :

On définie l’apprentissage comme une modification persistante de la conduite qui résulte de l’expérience passée. Outre l’importance quotidienne de l’apprentissage, les questions sur ce thème ont tenu un rôle principal dans le mouvement béhavioriste (grandes théories du comportement) et reste au cœur de nombreux débats (innéité ou apprentissage de certains comportements ? Rôle des motivations et de l’exercice ? N’importe qui peut peut-il apprendre n’importe quoi ?).

Pour étudier l’apprentissage, il faut distingue la phase d’acquisition et la phase d’extinction (oubli). Il faut aussi déterminer les critères d’apprentissage (critère d’exercice : temps donné ou nombre d’essai donné, ou critère de maîtrise : laisser le sujet jusqu’à apprentissage).

On distingue plusieurs types d’apprentissages : par essaie / erreur, par « insight » (d’un coup), par imitation ou vicariant (prendre exemple sur les autres sans les imiter immédiatement).

Les conditionnements :

Le conditionnement classique / répondant / pavlovien :

L’expérience princeps de Pavlov :

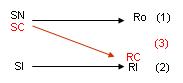

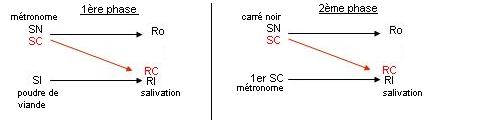

Au cours d’expériences sur l’étude de la digestion s’est aperçu que les chiens salivaient à l’entrée du garçon de laboratoire. Il a donc monté une expérience qui consiste à mettre le chien en présence d’un premier stimulus neutre (clochette) qui provoque une réponse d’exploration, jusqu’à ce que le sujet ne réponde plus (1). On a aussi un stimulus inconditionnel (inné) qui fait que le chien salivera en présence de poudre de viande dans sa gueule (2). On va donc faire suivre le stimulus neutre et le stimulus inconditionnel et au bout d’un certain temps, le stimulus neutre devient conditionnel et entraîne directement la réponse de salivation : liaison conditionnelle (3).

Condition nécessaire à l’établissement d’un conditionnement :

- Condition de motivation : le sujet doit être motivé.

- Condition de répétition : il faut répéter la situation.

- Condition de contiguïté temporelle : le stimulus neutre et inconditionnel doivent se suivre dans un délai très court et le stimulus neutre doit précéder le stimulus inconditionnel. Une fois le conditionnement établi, on peut augmenter la durée entre les deux stimuli.

- Condition d’intensité : le stimulus ne doit pas être trop faible, ni trop fort (inhibition supramaximale).

- Les sujets doivent être isolés d’autres stimuli.

Indicateurs de la force de la réponse conditionnelle :

Ces indicateurs sont la fréquence, l’intensité et la latence entre stimulus neutre et réponse conditionnelle.

Evolution des réponses conditionnelles après leur établissement :

Si le stimulus inconditionnel ne suit plus le stimulus neutre, au bout d’un certain temps il y aura extinction de la réponse conditionnelle. Mais si on tente de remettre en place le conditionnement, il reprend immédiatement : récupération spontanée.

Conditionnement de second ordre (d’ordre supérieur) :

Expérience de Frolov :

Concepts clefs chez Pavlov : excitation et inhibition :

- Excitation : processus actif supposé à l’origine d’une réaction.

- Inhibition : processus actif qui empêche une réaction. Il y en a deux sorte : conditionnelle (interne, qui provoque l’extinction et est liée à l’apprentissage) et inconditionnelle (externe, venant des stimuli extérieurs).

Conditionnement de type II / instrumental / opérant :

Les premières expériences : Miller et Konorski (1928) :

On fléchit la patte d’un chien puis on lui donne de la poudre de viande : le chien va au bout d’un moment fléchir la patte de lui-même. Si l’on remplace la poudre de viande par un choc électrique dans une autre expérience, on constatera que le chien aura tendance à étendre la patte.

L’expérience de Skinner (boîte de Skinner) consiste en le fait qu’en activant un levier, un rat obtient de la nourriture. Une fois avoir découvert ce processus, le rat va s’en servir largement.

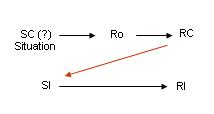

Schéma du conditionnement de type II :

Caractéristiques spécifiques du conditionnement de type II :

Le sujet émet une réponse qui n’est pas déclenchée par le stimulus conditionnel. Dans ce conditionnement, l’agent renforçateur ne s’obtient que si l’animal provoque la réponse conditionnelle : c’est un schéma R > S (contrairement au schéma pavlovien qui est S > R). Il s’agit ici d’établir un contrôle du comportement par ses conséquences.

Procédures et situations expérimentales spécifiques :

- Shaping : on aide le sujet à provoquer la réponse conditionnelle en le récompensant quand il s’en approche.

- Echappement : apprendre à un sujet à échapper à un stimulus (électrique par exemple).

- Evitement : apprendre à un sujet à ne pas recevoir un stimulus.

- Sidamn avoidance : il s’agit d’un évitement particulier dans lequel le stimulus est temporel (choc électrique de façon cyclique par exemple : l’animal fera en sorte d’éviter au bon moment).

- FR (fixed ratio) : programme à proportion fixe de réponse. Le sujet doit provoquer plusieurs fois la réponse conditionnelle pour obtenir l’agent renforçant.

- VR (variable ratio) : le nombre de réponses nécessaires varie.

- FI (fixed interval) : pour obtenir quelque chose, le sujet doit provoquer la réponse conditionnelle dans un intervalle fixe. Il doit attendre mais n’est pas pénalisé s’il provoque la réponse avant.

- VI (variable interval) : l’intervalle d’attente pour que la réponse soit effective est variable.

- DRL (differential renforcement of low rates ou débit de réponse lent) : si le sujet provoque la réponse conditionnelle avant l’intervalle donné, celu-ci repart à 0.

- DRL + LH (limited hold) : en plus d’attendre, le sujet a un temps limité pour provoquer la réponses après l’intervalle donné.

Points communs entre les deux types de conditionnement :

Les conditions d’établissement, l’évolution, les indicateurs de réponse.

Applications :

- Thérapies comportementales.

- Enseignement programmé : on présente des énoncés et le sujet est renforcé positivement ou négativement selon ses réponses.

Généralisation et discrimination (pendant la phase d’extinction) :

La généralisation du signal (ou du stimulus) :

Une réaction conditionnée à un stimulus original (So) peut être émise en présence d’autres stimuli (S1, S2 etc.) dits stimuli connexes auxquels elle n’a jamais été conditionnée préalablement. Plus on s’éloigne du stimulus original, plus la probabilité de réponse conditionnelle est faible : gradient de généralisation.

La généralisation primaire est le cas où elle concerne une même dimension (stimuli connexes sur une même domension sensorielle que le stimulus original) contrairement à la généralisation secondaire où il n’y a aucune similitude apparente entre stimuli connexes et stimulus original (similitude qui est en fait acquise).

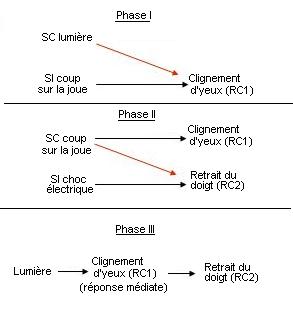

Expérience de Shipley sur la généralisation médiate (1933) :

Il s’agit d’un type de généralisation secondaire :

Généralisation sémantique : c’est une généralisation secondaire où l’on peut substituer un signe un objet (Markosian) ou un signe à une autre signe (Razran).

Généralisation phonétique : c’est une généralisation primaire basée sur des ressemblances phonétiques par rapport au stimulus original.

Généralisation de la réponse :

Un stimulus auquel est conditionné une réponse est capable d’évoquer d’autres réponses qui entretiennent des relations de similarité et/ou de dépendance avec la réponse originale.

Importance pratique de la généralisation :

La généralisation permet, dans les apprentissages, de répondre à des situations similaires mais pas exactement identiques.

Discrimination entre stimuli et différenciation des réponses :

Si un stimulus provoque le stimulus conditionnel mais pas un autre, il y a discrimination des deux dans la réponse conditionnelle. On peut renforcer uniquement la réponse originale mais pas les autres (discrimination).

Facteurs cognitifs dans les conditionnements :

Contrairement aux considérations précédentes, on a montré que les prises de conscience jouaient un rôle dans les apprentissages mais aussi dans les conditionnements. Dans l’expérience de Rescorla (1968-75), on observe les différences de probabilité d’obtenir le stimulus inconditionnel quand on eu le stimulus conditionnel par rapport aux cas où on ne l’a pas eu : on parle alors de contingence Elle est positive si p SI/SC > p SI/pas SC (augmente le taux de réponses), négative si p SI/SC < p SI/pas SC (diminue le taux de réponses) ou nulle (on ne peut alors pas établir de conditionnement).