Psychologie expérimentale : CM n°1

Psychologie cognitive ?

La psychologie expérimentale se définit par sa méthode expérimentale. La psychologie cognitive s’incluse dans les sciences cognitives (linguistique, IA etc.) qui « ont pour objet de décrire, d’expliquer et le cas échéant de simuler les principales dispositions et capacités de l’esprit humain […] ».

Le point de vue béhavioriste :

Le béhaviorisme a été fondé par H. Piéron. Puis Watson publie un article « psychology as the behaviourist views it ». Selon le béhaviorisme, la psychologie est l’étude du comportement pris comme ensemble de réponses, observables, à des stimuli eux aussi observables (psychologie stimulus / réponse) selon Watson. Pour lui, la conscience ne peut pas faire l’objet des investigations scientifiques. Mais Hull et Tolman introduisent des variables intervenant entre stimulus et réponse (constructions hypothétiques pour Hull et variables intermédiaires pour Tolman).

Origines de la psychologie cognitive :

L’émergence du cognitivisme :

A partir du début des années 50, on observe l’émergence du cognitivisme. Des recherches jusque là « interdites » par le béhaviorisme réapparaissent (imagerie, langage, pensée). L’objet de la psychologie cognitive devient l’étude des représentations. En 1951, G.A. Miller écrit un livre sur le langage, Bousfield s’intéresse à la mémoire (1953), Bruner, Goodnow et Austin à la pensée (1956). Il y a cependant une certaine continuité avec le béhaviorisme au niveau des méthodes.

Le développement des ordinateurs :

Il y a un lien entre le développement des sciences cognitives et celui des ordinateurs :

- Les ordinateurs sont très utiles pour les expériences (mesures très précises etc.).

- L’ordinateur est un outil très important pour la simulation de modèle.

- Les ordinateurs peuvent servir de modèles aux fonctionnements étudiés.

- Mais ce qui est fondamental c’est que la simulation sur ordinateur a imposé une certaine démarche aux sciences cognitives : le découpage en unités.

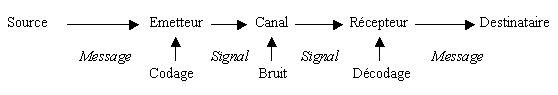

La théorie de la communication (« théorie de l’information ») :

C’est une théorie développée par Shannon et Weaver en 1948. Ils ont composé un schéma du traitement de l’information sur le modèle d’une communication téléphonique.

L’information se fait en fonction de la probabilité d’occurrence du message (plus elle est basse, plus il y a d’information). Mais ce sens n’est pas conservé en psychologie cognitive. L’information est prise dans un sens plus large.

Caractéristiques de l’approche cognitive :

- Intérêt pour les représentations

- Psychologie cognitive équivaut à psychologie du traitement de l’information. C’est l’étude du recueil, du stockage, de la transmission de l’information.

- Une approche unifiée du traitement de l’information : tous les aspects cognitifs sont pris dans leur ensemble normalement (même si on sépare les approches pour les études).

- Un découpage en unités ou étapes (« comment ça marche ? »). Importance de la dimension temporelle (« time course »).

- Une approche chronométrique (temps de réaction).

Quelques problèmes courants en psychologie cognitive : l’exemple du traitement du langage :

Quelles sont les étapes par lesquelles s’opère le traitement ?

Exemple simplifié, trois processeurs : traitement lexical, traitement syntaxique et traitement sémantique.

Quelles sont les relations entre ces étapes ?

Processus autonomes ou interaction entre les processus ?

Il y a deux types d’informations : bottom-up pour celles qui sont ascendantes (du stimulus au système cognitif) et top-down pour celles qui sont descendantes. Les questions se posent sur le rôle des informations descendantes : interviennent-elles après ou pendant le traitement. Dans le premier cas, le traitement est autonome, dirigé par les informations ascendantes mais dans le second, le traitement est dirigé par les deux types d’informations. Il y a alors interaction et le traitement varie en fonction des attitudes du sujet. Il n’y a pas de rétroaction des processeurs de niveau supérieur sur ceux de niveau inférieur s’il y a autonomie contrairement au cas d’interaction.

Fodor a écrit un livre sur la modularité de l’esprit. Il y dit que notre cognition serait faite de processeurs autonomes qui ne tiennent pas comptes des autres, irrépressibles.

Traitement sériel ou parallèle ?

Cette distinction est plus facile à comprendre mais plus difficile à mettre en œuvre de manière expérimentale car les temps de traitement ne sont pas connus.

A quelle étape du traitement intervient tel ou tel facteur ?

Quelles sont les possibilités de contrôle du sujet lors du traitement de l’information ?

Notions de traitement automatique ou contrôlé (cf. cours de première année). Un processus n’est pas automatique ou contrôlé mais plus ou moins automatique / contrôlé et il peut y avoir automatisation de processus (apprentissage par exemple).

Sous quelle forme l’information est-elle représentée en mémoire ?

Il semblerait par exemple que la syllabe soit la représentation du langage oral français et plutôt par suffixe / préfixe / radical pour le langage visuel français.

Le compromis calcul / stockage :

Pour traiter l’information, il faut un certain nombre d’éléments en mémoire mais aussi la capacité d’effectuer un certain nombre de calculs de recombinaison des donnés. Il faut savoir comprendre le fonctionnement de l’information et équilibrer calcul et stockage pour éviter les surcharges de l’un ou de l’autre.