Psychologie sociale : CM n°1

Geneviève Coudin

Introduction

La psychologie sociale est une science neuve (moins d’un siècle) principalement dominée par les Etats-Unis. Elle s’intéresse aux interactions entre individus et groupes.

Quelques exemples :

- On infère des traits de personnalité à des gens inconnus à partir de stéréotypes sans même se parler (car la norme de la société fait qu’on ne se parle pas).

- Attribution causale : on attribue une cause à un comportement (fait exprès ou non par exemple).

- Lecture d’un livre : interaction avec des personnages fictifs.

- Comparaison sociale.

- Notion de coût des intentions : insulter quelqu’un peut engendrer un comportement violent de l’autre, c’est un acte coûteux.

Définitions :

Norme sociale :

C’est une règle, un énoncé prescriptif standard qui dit comment les gens devraient se comporter. Elle met en jeu une obligation, une valeur, un consensus dont elle est l’objet dans un groupe.

Rôle social :

Modèle normatif composé de l’ensemble des comportements qu’un groupe ou une société attend d’un individu en fonction du statut qu’il occupe. Un comportement non conforme à un rôle est plus informatif sur une personne qu’un comportement conforme attendu.

Attitude :

Disposition interne d’un individu à propos d’un élément du monde social par rapport à un groupe social, un problème de société etc. Elle n’est pas directement observable mais on l’infère à partir d’indices. Dans une attitude, il y a trois composantes :

- Cognitive : opinions, jugements, croyances.

- Conative : actions, comportements, intentions.

- Affective : émotions.

Stéréotypes :

Généralisation qui touche un groupe de personnes en les différenciant des autres. Ensemble de croyances à propos des traits ou des attributs d’un groupe de personnes.

Psychologie sociale :

On distingue trois définitions différentes :

- Allport : « la psychologie sociale consiste à essayer de comprendre et expliquer comment les pensées, les sentiments et comportements individus sont influencés par la présence imaginaire, implicite ou explicite des autres ». (Perspective psychologique).

- Baron et Byrne : « la psychologie sociale consiste à essayer de comprendre et expliquer comment les pensées, les sentiments et comportements individus sont influencés par la présence imaginaire, implicite ou explicite des autres ou leurs caractéristiques ».

- « La psychologie sociale consiste à essayer de comprendre et expliquer comment les pensées, les sentiments et comportements individus sont influencés par la présence imaginaire, implicite ou explicite des autres ou leurs caractéristiques ou encore les stimulus sociaux (personnes, objets, etc.) ».

Concepts :

Types d’explication (niveaux d’analyse) :

Il y a diversité des niveaux d’explicitation :

- Intra-individuel (Doise) : processus interne à la personne. Exemple : théorie de la personnalité autoritaire (Adorno) où l’on a testé au moment de la monté du fascisme les individus pour mettre en évidence un syndrome (concernant les gens qui ont un style cognitif et affectif particulier).

- Inter individuel : centré sur les relations entre individus considérés comme interchangeables (indépendamment de leur statut). Exemple : influence des modes de communication dans le déroulement d’une réunion (hiérarchique pour des choses simples et en cercle pour des choses complexes sont des moyens plus adaptés).

- Positionnel ou groupal : fait appel à des différences entre groupes. Exemple : différences de jugement sur des tâches effectuées par des hommes ou des femmes.

- Idéologique ou sociétal : invoque les valeurs ou les normes d’une société. Exemple : recherches de Milgram ou encore le comportement d’aide.

La psychologie sociale n’est absolument pas spécifique en ce qui concerne les thèmes qu’elle étudie, elle n’est pas limitée.

Selon Serge Moscovici, la psychologie sociale est une façon de regarder les choses, avec un regard spécifique : psychosocial. On adopte dans une interaction un regard ternaire car il y a toujours un troisième membre (l’autrui, la société : alter) entre l’individu (ego) et l’objet.

Méthodes :

Il n’y a pas de limites aux méthodes :

- Méthodes d’observation qui décrivent des phénomènes par l’enquête ou l’observation (type ethnologique).

- Méthode expérimentale : pour savoir comment et pourquoi un phénomène en provoque un autre, par l’utilisation d’une glace sans tain ou d’un compère (complice) avec un débriefing à la fin avec le sujet.

Histoire :

La psychologie sociale est née en France au 19ème siècle à propos des relations de l’individu avec le groupe ou des groupes entre eux. Rousseau s’est posé la question de savoir si ce qui vient en premier est le social ou l’individuel. Fourier, utopiste, a lancé un projet de vie en communauté imprégnée de psychologie sociale.

Le bon (1841-1931) écrit « La psychologie des foules » (1895). C’est un médecin provincial inquiet des bouleversements politiques et sociaux de son époque. C’est à partir de là qu’il va entamer sa réflexion, partiale. Il est élitiste et voit d’un côté l’élite et de l’autre la foule, irrationnelle.

Tarde (1843-1904) écrit « Les lois de l’imitation – Étude de psychologie sociale » (1898). Il s’intéresse aux conduites d’imitation involontaires lors de dialogues par exemple.

Parlo Orano (1902) écrit le premier manuel de psychologie sociale.

Autrui et la sociabilité – Facilitation sociale :

Triplett (1897) monte la première expérience de psychologie sociale. Il voulait comparer les différents moyens d’améliorer la performance motrice. Il a demandé à des enfants seuls ou à deux d’enrouler des moulinets de pêche et a observé une influence bénéfique sur le mouvement moteur quand il y a présence de l’autre : facilitation sociale.

Zajonc (1969) a repris ce thème. Pour lui, la facilitation sociale serait le prototype de l’influence sociale mais où, paradoxalement, autrui perd de sa spécificité. Pour Zajonc, le fait d’être avec quelqu’un (regardant ou faisant la même action) entraîne une vision de substance biochimique de l’autre.

On a cherché à observer l’effet d’audience (spectateur passif) et l’effet de coaction (faisant la même tâche). Les expériences montrent l’influence systématiquement bénéfique de la présence d’autrui, mais dans le cas de tâches complexes, elle diminue les performances (même si elle favorise la motivation à effectuer la tâche).

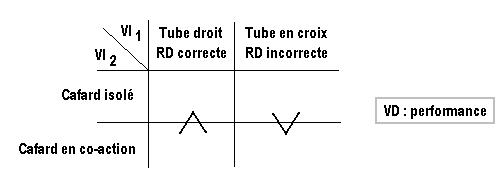

Il y a des réponses dominantes (2x2=4) qui viennent quasi-automatiquement et des réponses subordonnées, moins apprises et plus rares. La présence d’autrui intensifie la motivation par le biais de l’activation biologique qui augmente la probabilité d’émission de réponse dominante. Si la réponse dominante est la bonne, la facilitation sociale est bénéfique mais dans le cas contraire, ce n’est plus le cas : plus la tâche est maîtrisée, plus la présence des autres est bénéfique, sinon la performance diminue.

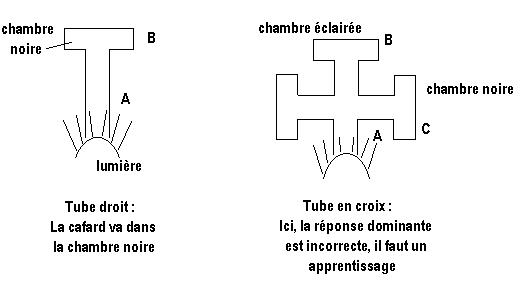

Zajonc a travaillé sur les cafards pour montrer la facilitation sociale au niveau génétique, inné. (Les cafards fuient la lumière)

On constate :

Donc Zajonc confirme son hypothèse mais l’interprétation qu’il en a fait était fausse.

C’est Cottrell qui s’est opposé à Zajonc sur la question du caractère inné ou non de la facilitation sociale et concernant la question : est-ce que la simple présence des autres est suffisante pour la facilitation sociale ? Il répond non aux deux.

Le fait que ça marche chez les cafards n’indique pas que c’est inné : il y a peut-être compétition, distraction ou autre. Autrui n’est jamais neutre et c’est cette absence de neutralité qui entraîne une augmentation de la motivation et donc engendre la facilitation sociale. Il y aurait facilitation pour autant que les spectateurs puissent évaluer la situation ou qu’il y a compétition dans le cas de co-action.

Henchy et Glass testent un sujet selon différentes conditions :

C1 : Sujet seul

C2 : Présence de non-expert (+)

C3 : Présence d’expert (+ + + +)

C4 : Sujet seul enregistré et jugé ultérieurement (+ + +)

VD = performance

Les conditions C2 et C4 contredisent Zajonc, la facilitation sociale n’est donc pas génétique mais apprise avec la crainte d’être évalué qui engendre cette facilitation.

Les spectateurs en eux-mêmes ne suffisent pas à provoquer la facilitation, il faut un sens évaluatif.

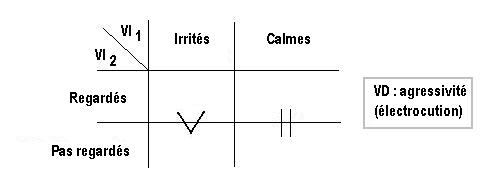

Borden et Taylor étudient les cas où la réponse dominante est agressive.

On met des sujets calmes ou initialement énervés avec un partenaire pour lui faire subir des électrocutions.

Ils rendent compte que quelque chose d’implicite dans le quotidien : la psychologie sociale c’est le fait d’agir en fonction d’autrui qui est porteur des significations qu’on lui apporte (jamais neutre).