Psychologie expérimentale : n°1

Hélène GAUCHOU

Introduction à la psychologie cognitive expérimentale

Introduction :

La psychologie expérimentale est née vers 1950 et tire ses origines du béhaviorisme qui étudie les réactions en fonctions des différents stimuli mais qui ne prend pas en compte ce qui se passe entre les deux, c’est à dire au sein même des individus. C’est le cognitivisme qui va s’y intéresser sur le plan intellectuel et va mettre en évidence un certain nombre de traitements sériels des stimuli pour donner la réaction (qui n’est pas forcement extérieure).

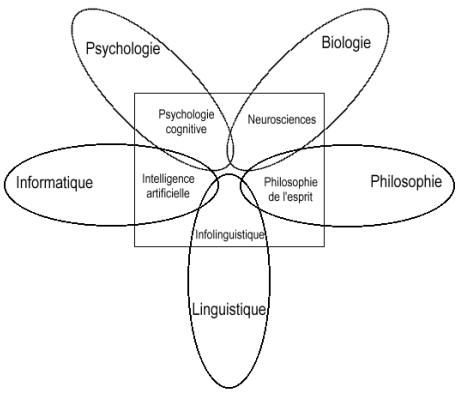

Les sciences cognitives :

Les domaines de la psychologie cognitive :

Perception et reconnaissance :

Capacité à détecter, interpréter et reconnaître des stimuli (en psychologie cognitive on ne prend pas en compte la partie biologique). C’est une activité permanente.

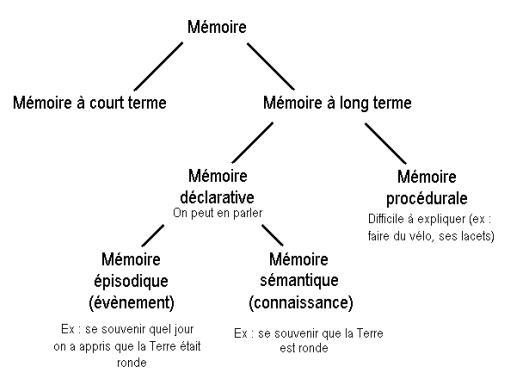

Mémoire à court terme :

C’est aussi une activité permanente. Il s’agit d’une mémoire de travail à laquelle on a recourt à un moment donné. Il peut s’agir de quelque chose de récent ou de « pioché » dans la mémoire à long terme. Il existe différents moyens de récupérer une information : par rappel (se souvenir de quelque chose), récupération (retrouver quelque chose dans un groupe d’autres choses) ou encore à l’aide de moyens mémo-techniques (rappel indicé).

Mémoire à long terme :

Mémoire qui va rester, qui dépasse du stade des quelques minutes caractéristiques de la mémoire à court terme. On s’en sert régulièrement voir même en permanence ne serait-ce que pour appliquer les mécanismes de vie quotidienne.

Savoir :

Directement en rapport avec la mémoire sémantique.

Langage :

Concerne aussi bien le lexique (mémoire sémantique) que la syntaxe et la grammaire (sémantique et/ou procédurale)

Lecture :

Prolongement culturel du langage. Le langage et la lecture font tous deux intervenir la perception aussi.

Comportement moteur :

Peut servir en prolongement de la parole (sens dans le comportement) mais aussi être très automatique, procédural.

Imagerie / Représentation mentale :

Elle n’a pas la même consistance que l’image réelle mais il y a de grandes similitudes entre les deux. Par exemple : en regardant une image on va plus ou moins vite pour aller d’un point à l’autre du regard selon la distance des points. Des expériences ont montré que c’était aussi le cas pour une imagerie mentale.

Attention :

Capacité à sélectionner les stimuli parmi le « bombardement » que l’on subit en permanence. L’attention peut être plus ou moins contrôlée. Par exemple : une porte qui claque attire l’attention (réflexe) et la dévie de l’attention portée au cours (dirigée, contrôlée) ou quand, dans un brouhaha, on entend très bien notre nom, ce qui attire aussi notre attention.

L’attention peut varier en fonctions de facteurs physiologiques (fatigue, alcool) ou psychologiques (stress, motivation). L’attention est limitée, suivant le mode de perception qu’elle met en jeu.

L’apprentissage :

Comprend le processus d’apprendre, mais aussi le résultat. Il a un rapport avec la mémoire.

Intelligence :

Il s’agit d’une notion difficile à définir par manque de compréhension car elle est délicate à mesurer (ex : test de QI sous différentes formes). On distingue un grand nombre de facette de l’intelligence (logique, sociale, humour…). Par contre, l’intelligence n’est pas du domaine du réflexe et du conditionnement.

Raisonnement et résolution de problème :

On va chercher les algorithmes utilisés par l’homme pour résoudre les différents problèmes qui peuvent être avec ou sans contrainte (ex : donner le chemin entre A et B (sans contrainte) et donner le chemin le plus court entre A et B (avec contrainte). Cette notion est notamment étudiée pour la création d’intelligences artificielles.

La notion de niveau de traitement :

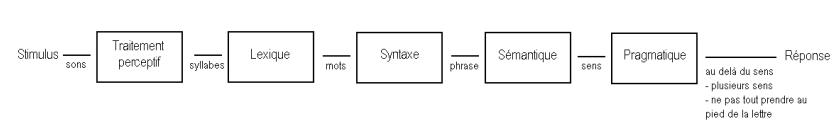

Séquence de traitement de l’information à travers l’exemple de la compréhension d’une phrase :

On distingue deux types de traitement : automatique et controlé.