Physiologie : CM n°2&3

Messagerie locale

C’est une communication de voisinage (quelques cm3 de corps) : les cellules émettrices et cibles sont relativement proches. Les messagers locaux sont toujours libérés dans les milieux interstitiels. Exemple : l’histamine (molécule hydrophile : soluble dans l’eau).

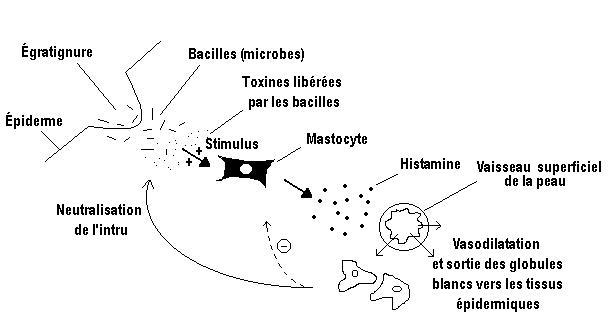

Les cellules émettrices de l’histamine sont les mastocytes qui sont localisés majoritairement au niveau du derme et de l’épiderme de le peau mais aussi sur les muqueuses des viscères (organes creux). L’histamine est émise chaque fois qu’il y a atteinte à l’intégrité du corps (agressions mécaniques, thermiques, chimiques ou d’agents allergènes). L’histamine provoque, à l’endroit de sa libération, une inflammation : apparition d’une rougeur, sensation de chaleur locale (hyperthermie locale), démangeaison, voire œdème. Ces signes sont en fait la manifestation d’une défense du corps.

Mécanisme du rôle de l’histamine

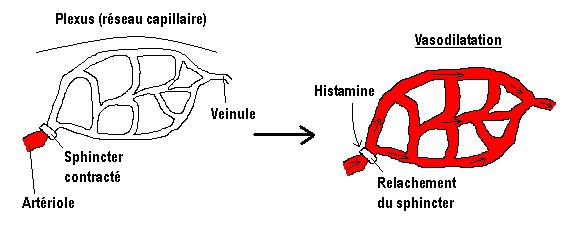

Vasodilatation

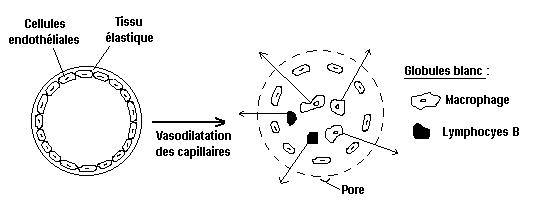

Vasodilatation (coupe d’un vaisseau sanguin)

Il faut que les globules blancs détectent les cellules étrangères à notre corps : c’est le rôle des lymphocytes. Sur la partie externe des membranes de nos cellules, il y a un revêtement sucré qui code une information : antigène de surface. Ces antigènes changent d’un individu à un autre : il s’agit donc d’un codage du soi (identité chimique). Dès lors que les lymphocytes détectent des antigènes différents, les cellules porteuses de ces antigènes sont considérées comme des intruses. Les lymphocytes produisent alors des anticorps qui peuvent se fixer (par complémentarité) sur les antigènes étrangers du bacille. Les bacilles sont alors « marqués » comme à éliminer. Les macrophages possèdent des marqueurs spécifiques aux anticorps fixés sur le bacille. Après s’être fixé à un bacille, la membrane du macrophage se déforme et forme une vésicule d’endocytose (phénomène inverse de l’exocytose).

Le macrophage va alors incorporer, dans une vésicule intérieure, le bacille pour le digérer. Au fur et à mesure que les bacilles sont détruits, l’inflammation va disparaître. Il faut ajouter à ces mécanismes l’action des plaquettes pour la cicatrisation. La rougeur de l’inflammation provient de l’afflux de sang qui va en plus réchauffer la peau (qui n’est pas à 37°) d’où la sensation de chaleur. La démangeaison provient de la libération de l’histamine qui excite des petits filaments de la peau. L’œdème correspond à une sortie du plasma sanguin (exsudation) dans les tissus suite à la vasodilatation.

Malgré le fait que l’histamine soit hydrophile (se diffuse dans l’eau), l’inflammation reste locale alors qu’elle est déversée dans un milieu globalement aqueux (milieu interstitiel). Ceci s’explique par le fait que la progression est difficile entre les cellules : frein mécanique à la diffusion de l’histamine. De plus, les macrophages diffusent des enzymes qui dégradent l’histamine, « l’épongent » : maintien local de la réaction histaminique.

On s’aperçoit que la réaction allergique, quelle qu’elle soit, est provoquée par l’histamine libérée la plupart du temps au niveau des viscères. Mais le côté plus global de ce type de réaction est dû à l’entrée des agents allergènes qui pénètrent dans un appareil entier : entrée systémique qui entraîne des foyers multiples.